tirage doux, peu contrasté, avec le filtre 1

tirage dur, contrasté, avec le filtre 3

AGRANDISSEMENT |

Le papier photo est constitué d'un produit chimique sensible à la lumière déposé sur un support de cartoline plus ou moins épaisse.

Le support : Il y a en gros 2 types de support : soit une "simple" cartoline , soit une cartoline qui a été plastifiée. Cette cartoline a bien sûr été traitée pour donner des blancs très clairs.

Le gros avantage de plastifier c'est qu'alors ce support ne pompe pas les produits chimiques qui servent à faire apparaître l'image, ainsi le lavage et le séchage sont considérablement réduits ! Alors qu'il faut au moins 30 mn de lavage à eau renouvelée pour le support non plastifié, et le séchage est très long, avec des difficultés pour ne pas gondoler, pour un résultat final semblable.

Je n'utilise que du papier de marque Ilford depuis longtemps, je suis plus efficace avec du matériel que je connais bien.

Chez Ilford, le support "plastifié" s'appelle "RC", l'autre est désigné par "FB" ou parfois il est dit "baryté". Je conseille fortement les papiers « RC » . J'utilise les formats 10x15 (carte postale), 18x24 et surtout 24x30 et 30x40 (pour les photos d'exposition).

Le produit sensible à la lumière est constitué de 2 couches différentes, l'une sensible à la lumière bleue et après traitement chimique elle donnera une image très contrastée, l'autre est sensible au vert, elle donnera une image très douce.

Le labo photo doit être éclairé par une lumière inactinique (sans effet sur le papier photo), par exemple rouge, ou brun-rouge qui est plus agréable. Il existe des lampes, des ampoules spéciales, qui n'émettent aucun rayonnement ni bleu ni vert. Des led n'émettant que du rouge conviennent.

En dosant l'éclairage de l'agrandisseur (proportion de bleu et de vert), nous pouvons agir sur le contraste de l'image finale, c'est pourquoi ce papier est dit "multigrade". (Autrefois, il fallait avoir du papier de grade "doux", et du papier de grade "dur" (contrasté), et du papier de grade "normal". C'était vraiment pas pratique !)

Avec du papier "multigrade", on peut modifier le contraste en intercalant dans un agrandisseur pour noir & blanc des filtres colorés différemment et permettant de doser le bleu et le vert, on les appelle "filtres multigrade". Mais on peut aussi utiliser un agrandisseur à "tête couleur" qui permet de régler le filtrage en magenta, couleur complémentaire du vert, et en jaune, couleur complémentaire du bleu, (et cyan, couleur complémentaire du rouge, inutile pour le N&B Ilford). Si vous avez un agrandisseur à tête couleur, Ilford indique dans la notice du papier les réglages à faire, j'en ai mis quelques uns tout en bas de cette page.

Jusqu'en 2022 environ Ilford fabriquait du papier appelé "Multigrade IV", mais depuis il fabrique du "Multigrade V" qui ne réagit pas tout à fait de la même façon : le Multigrade V donne plus contrasté que l'ancien Multigrade IV, (le filtre 1 avec le papier Multigrade V donne à peu près le même contraste que le filtre 2 avec l'ancien papier Multigrade IV, et le V est plus sensible, il nécessite moins de lumière).

Le seul avantage du V par rapport au IV apparait avec les filtres 4 et 5 car il est plus sensible que le IV qui avait une "faiblesse" avec ces filtres 4 et 5, c'est alors plus facile de déterminer la durée d'exposition quand on utilise ces filtres, mais en pratique cela arrive rarement !

J'utilise donc maintenant du papier Ilford Multigrade RC (MGRC) appelé aussi Multigrade V RC, avec des filtres Ilford "Multigrade".

Ils sont numérotés 00, 0, 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, ... jusqu'à 5. Le plus souvent j'utilise les filtres 0 (pour obtenir une photo très douce), 1, 2, et le 3 quand je veux obtenir une photo "dure", très contrastée ; cela dépend du sujet, du résultat recherché, de la pellicule et de son développement et aussi de l'agrandisseur.

Exemple : les deux photos ci-dessous ont été faites avec la même vue en négatif, mais avec des filtres différents.

|

tirage doux, peu contrasté, avec le filtre 1 |

tirage dur, contrasté, avec le filtre 3 |

Maintenant je ne dis pas laquelle est la meilleure, cela dépend de ce que

vous voulez montrer, de l'ambiance que vous voulez rendre, et pour ça

aucune IA même la plus sophistiquée ne pourra vous remplacer !

Il existe plusieurs types de surface : mat, perlé, brillant. L'écart entre les blancs et les noirs est plus faible avec le mat et plus grand avec le brillant ou le perlé. Le brillant est assez sensible aux traces de doigts et il provoque parfois des reflets selon l'éclairage de la photo, cela peut être gênant dans une exposition. Je préfère la surface perlée, c'est un très bon compromis.

Conservez de préférence le papier au frais (à la cave si elle n'est pas trop humide). Un papier trop vieux ou conservé trop au chaud ne rend plus correctement les noirs, et les blancs deviennent grisâtres.

Comme pour le traitement des pellicules, il y a 5 phases : développement dans le révélateur, rinçage, fixage, lavage, séchage. Le labo doit être éclairé par une lumière inactinique rouge ou brun-rouge ; on peut rallumer la lumière blanche après environ 10 secondes de fixage (après avoir vérifier que le papier photo non utilisé a bien été rangé ! ).

J'utilise le révélateur Multigrade (Ilford). C'est un liquide concentré à dilué. Je conserve le liquide concentré dans des flacons en verre, bien bouchés. (Un petit truc : si votre flacon n'est pas plein, soufflez de l'air vicié dedans avec un petit tuyau : moins il y a d'oxygène, meilleure sera la conservation !)

Le révélateur dilué (à 1 + 9 : 100 ml de concentré avec 900 ml d 'eau) se conserve très bien dans un flacon sans air (il existe des flacons spéciaux, à soufflets) et je développe environ 30 photos 18x24. Toutefois, je le régénère en remettant 30 ml de concentré après les 15 premières photos, et je développe 1 mn 30 lorsqu'il est usagé pour avoir des noirs assez denses. Si les noirs ne sortent vraiment pas assez foncés, il faut changer le révélateur. Sa durée de vie dépend aussi beaucoup du contact avec l'air : évitez de le garder inutilement dans les cuvettes à l'air libre (ou mettez un couvercle !).

J'utilise du fixateur Rapid Fixer (Ilford) dilué à 1 + 9 et je fixe environ 2 mn (durée peu critique, pour une bonne conservation des photos, il vaut mieux trop que pas assez !). Je change le fixateur en même temps que le révélateur (si l'un est épuisé, l'autre aussi). Le fixateur se conserve mieux que le révélateur car il ne s'oxyde pas à l'air.

POUR FAIRE UNE

"PLANCHE CONTACT"

POUR FAIRE UNE

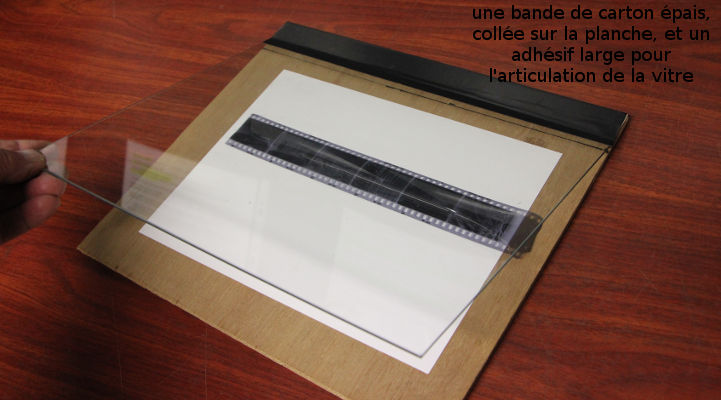

"PLANCHE CONTACT"Les négatifs sont posés directement sur le papier (au "contact" du papier), plaqués par une vitre. On peut mettre 4 ou 5 bandes de 6 vues sur une feuille 18x24 ce qui convient pour une pellicule 24 poses. Voilà le matériel que j'utilise, faut bricoler un peu, avec une planchette et une vitre :

Pour une 36 poses on a besoin d'une plus grande feuille (environ 24x26) ou bien faire en 2 fois avec du papier en 18x24.

On expose une quinzaine de seconde sous l'agrandisseur, au diaphragme 8 ou 11, cela dépend de la puissance de l'agrandisseur, de la hauteur de la tête, il faut faire quelques essais. On peut les faire sans filtre multigrade, ou avec le filtre 2 (avec un peu plus de temps), cela donne alors à peu près le même contraste.

| |

Pour des pellicules identiques et traitées de la même façon, je fais les contacts toujours dans les mêmes conditions (tête de l'agrandisseur à la même hauteur, même diaphragme, même temps d'exposition) et cela me sert de référence pour comparer les négatifs et prévoir les durées d'exposition lors des agrandissements. 2 vues de densités voisines sur les contacts seront alors agrandies à peu près de la même façon. Mais certaines pellicules ont un support plus transparent que d'autres, et il faut alors mettre moins de temps pour la planche contact. Faire un petit essai ! |

Ils permettent de choisir la vue qu'on agrandira, d'étudier le cadrage, le contraste ...

Mais on observe que le contraste du contact diffère un peu de celui d'un agrandissement même faits avec le même filtre 2 : le contact sera plus doux, surtout dans les zones claires. Par exemple un ciel nuageux peut très bien sortir avec des gris légers en contact et être uniformément blanc lors de l'agrandissement et nécessiter alors un filtre 1 (ou bien un masquage pour foncer le ciel en y remettant un peu plus de lumière, voir plus loin). Cela vient, lors du tirage contact, de réflexions entre le papier photo et le négatif qui se produisent dans les zones denses du négatif et moins dans les zones très transparentes. Ces réflexions ne peuvent pas se produire lors de l'agrandissement.

|

|

|

Pour l'agrandisseur ci-dessus, le filtre rouge inactinique escamotable est placé en-dessous de l'objectif : lorsqu'il est mis la lumière n'impressionne pas le papier photo ; on peut alors le mettre en place. Sur certains modèles, ce filtre peut se trouver à l’intérieur de la tête.

Cet agrandisseur a un "tiroir" au-dessus du condenseur pour mettre les filtres multigrades.

Le principe optique est le même que celui d'un projecteur de diapositives : une ampoule (spéciale, très lumineuse et dépolie, de 75 à 150W selon l'agrandisseur), un condenseur (une ou deux grosses lentilles) pour diriger la lumière vers le négatif et un objectif monté sur un soufflet pour régler la netteté. Le diaphragme de l'objectif permet de doser la lumière.

** Nettoyer le négatif avec un pinceau pour enlever les poussières (elles seraient agrandies en donnant une tache blanche !), sans le rayer (fragile !). On le met dans le porte négatif de l'agrandisseur avec la face émulsionnée (mate) vers le bas (vers l'objectif) c'est-à-dire face brillante au-dessus (sinon cela inversera la gauche et la droite à l'agrandissement, ce n'est pas "interdit", parfois c'est même mieux, mais cela peut être gênant s'il y a des inscriptions à lire !)

** Placer le filtre Multigrade : n°0 pour obtenir une photo douce, 2 pour un contraste normal, 5 pour avoir une photo très très contrastée (pour un agrandisseur à tête couleur, voir le dernier paragraphe)

** Placer la tête de l'agrandisseur à la bonne hauteur pour couvrir le format voulu, puis régler la netteté (c'est plus facile avec le diaphragme bien ouvert).

** Mettre le filtre rouge qui rend la lumière inactinique (sans effet sur le papier) et placer le papier photo sur le plateau la face sensible à la lumière (la plus lisse et brillante) vers le haut. On peut caler la feuille éventuellement avec un margeur ou bien avec "cadreur sans marge", voir la rubrique "Trucs et astuces" ;

** Eteindre l'agrandisseur, enlever le filtre rouge inactinique.

**Exposition du papier : il faut avoir réglé le diaphragme et la durée d'exposition.

La durée peut varier entre 5 secondes et 1 mn, cela dépend de la densité du négatif, de la dimension de l'image sur le plateau de l’agrandisseur et du résultat recherché. La photo sera plus foncée si la durée est plus longue ou le diaphragme est plus ouvert. Comme à la prise de vues, 10 secondes au diaphragme 5,6 donneront le même résultat que 20 secondes à 8 (diaphragme fermé d'un cran, mais durée doublée). De préférence, fermer un peu le diaphragme (au moins à 8) car lorsqu'il est pleinement ouvert, la précision de l'objectif n'est pas idéale, en particulier dans les coins.

N'hésitez pas à faire quelques essais sur des bandes de 2 à 3 cm de large de papier photo découpées dans une feuille et à noter dans un cahier les conditions du tirage pour emmagasiner de l'expérience. Si l'essai est trop clair, augmentez la durée d'exposition ou bien ouvrez le diaphragme. Placer cette bande d'essai de façon à tester les zones claires et les sombres.

Cela dépend beaucoup de la densité du négatif et du résultat recherché !

Il faut savoir aussi qu'au séchage la photo fonce un petit peu, des détails sont alors un peu plus visibles dans les zones gris clair.

Voici des ordres de grandeur pour un agrandisseur de puissance moyenne :

pour une photo 18x24 au diaphragme 8 la durée d'exposition peut être entre 15 et 45 secondes avec un filtre de 0 (très doux) à 3 (dur).

pour un 10x15 au diaphragme 11, mettre entre 10 et 30 secondes. Si le négatif est très clair, il vaut mieux fermer le diaphragme à 16 avec 10 secondes (éviter les durées trop courtes car les comptes-poses ne sont alors pas très précis).

Si on double la surface de l'image sur le plateau de l’agrandisseur, la durée devra être environ doublée car la lumière de l'agrandisseur sera 2 fois moins dense (ou bien on ouvrira le diaphragme d'un cran pour retrouver à peu près la même densité de lumière). Ce n'est pas une règle mathématique absolue car l'objectif n'est pas tout à fait dans la même position, le flux lumineux qui le traverse n'est pas exactement le même.

D'après la doc Ilford, la sensibilité est inchangée quand on change de filtre. Mais attention, ce n'est qu'une notion théorique car elle ne prend en compte que les zones très claires de la photo !

De 00 à 3, pour la même durée d'exposition, les gris très clairs ne sont pratiquement pas changés, mais les autres zones foncent lorsqu'on "monte" en grade ! (avec les grades 4 et 5, on a une petite perte de sensibilité)

Ainsi une même photo sera globalement plus foncée avec un filtre 3 qu'avec un 0 ou 1 pour la même durée d'exposition. Et donc souvent, il faut diminuer la durée d'exposition lorsqu'on augmente le contraste pour obtenir des images de densités moyennes voisines, mais cela dépend aussi beaucoup de l'image que vous voulez obtenir !

Et si on augmente beaucoup en grade, on peut alors perdre tout détail dans les zones sombres qui deviennent uniformément noires ("noirs bouchés"). Et si on diminue la durée d'exposition, on perd le détail aussi dans les très clairs.

Mais tout dépend de l'image que vous voulez obtenir !

(Ilford commercialisait un posemètre pour mesurer la lumière sous un agrandisseur, mais je le déconseille car il est très cher et peu précis pour les éclairements faibles. Il vaut mieux bien connaître son agrandisseur et noter soigneusement la façon dont on fait les tirages pour accumuler de l'expérience. Personnellement, je tiens un grand cahier dans lequel je note tout et je colle quelques bout d'essais. Il m'est alors facile de reproduire un tirage déjà fait plusieurs années auparavant.)

Dans des bains à température ambiante (peu critique, mais pas en dessous de 18 degrés).

|

|

développement : dans le révélateur, au moins 1 minute avec le révélateur Multigrade (Ilford), en agitant un peu pour avoir un développement uniforme. Poussez à 1 mn 30 sec si le révélateur est déjà usagé. Développer bien à fond, sinon les noirs restent grisâtres. Il n'y a pas de risque (mais pas de gain) à prolonger la durée de développement. Si on n'arrive pas à avoir de beaux noirs même en augmentant la durée d'exposition, c'est que le révélateur est épuisé. Il faut le changer ou le régénérer avec un peu de concentré (changez ou régénérer en même temps le fixateur). |

rinçage : dans de l'eau, tout simplement, en agitant un peu, environ 10 secondes, inutile de chronométrer !

fixage : au moins 1 mn dans le fixateur (dilué à 1+9), en agitant un peu. On peut prolonger un peu sans risque. On peut rallumer la lumière blanche après une dizaine de secondes (après avoir vérifié que le papier photo non utilisé a bien été rangé ! ).

lavage : 5 à 10 minutes dans de l'eau souvent renouvelée, on peut prolonger, mais pas plus de 20 mn.

séchage : à l'air libre quelques heures en laissant égoutter verticalement ou bien, si vous avez un rouleau en caoutchouc, essorage sur un chiffon propre puis un coup de sèche cheveux, pas trop chaud quand même.

Remarques : Le fixage et le lavage sont importants pour une bonne conservation.

Attention : il ne faut surtout pas mettre du fixateur dans le révélateur qui serait détruit. Ne pas toucher le papier photo non développé avec les doigts humides de fixateur car ce produit détruit la couche sensible non révélée : cela laisserait des traces blanches. Il faut se rincer les mains et éviter les projections de produit sur les habits.

Problème des rayures : Il arrive parfois que le dos de l’appareil photo fasse une fine rayure sur la face brillante du négatif. Il faut d’abord prendre la précaution de nettoyer de temps en temps délicatement la plaque de ce dos qui appuie sur la pellicule, lorsqu’on en met une nouvelle.

Si une telle rayure est visible à l’agrandissement, il est possible de la neutraliser simplement en la frottant délicatement avec un doigt très légèrement gras (en passant ce doigt sur le front ou le nez, cela suffit !)

Problème des poussières : une petite poussière sur le négatif sera visible en blanc sur l'agrandissement ! Pour ne pas avoir à refaire l'agrandissement, il existe des encres spéciales (Gris film Pébéo) qui permettent de retoucher délicatement l'agrandissement papier avec un pinceau très très fin.

Il faut diluer plus ou moins cette encre avec de l'eau pour avoir un gris plus ou moins foncé selon la zone à corriger. Dans des petites boites plastiques (par exemple celles contenant les pellicules à l'achat) je dilue 1 goutte d'encre avec soit 10 gouttes d'eau (pour un gris foncé), soit avec 50 gouttes d'eau (pour un gris moyen) ou 200 pour très clair... Faire un test sur une chute de papier photo avant de faire la correction sur l'agrandissement final. Si ce n'est pas assez foncé, on peut renouveler la correction (mais si c'est trop foncé, on ne pourra pas l'éclaircir, c'est foutu !).

En "montant en grade" vous verrez aussi que la granulation du négatif devient bien plus visible : c'est la caractéristique de la photo argentique ! Si vous ne voulez absolument pas de grain, il n'y a qu'une solution : faire de la photo numérique !

On peut essayer de réduire le grain en argentique, mais on peut aussi tout à fait l'accepter, cela dépend du résultat recherché, pour certains sujets, c'est très joli !

D'abord les pellicules de faible sensibilité (100 ISO) ont une granulation bien plus faible que les rapides (400 ISO). Ensuite les fabricants ce sont ingéniés à réduire la granulation ; par exemple chez Ilford les "Delta" et chez Kodak les" TMax" ont une granulation plus fine et certains révélateurs pour film ont été étudiés pour la réduire encore (mais ils donnent souvent un négatif plus doux, il faut alors agrandir plus contrasté, on n'y gagne pas grand chose ! ).

Souvent j'utilise des 400 ISO (HP5 Ilford ou APX400 Agfa) pour pouvoir faire des photos même lorsque les conditions de lumière ne sont pas très bonnes, et je préfère avoir des négatifs assez contrastés et tirer plutôt doux, car le grain est alors un peu moins visible. Je développe avec LC29 ou ID11 (révélateurs film passe-partout).

Mais si je veux photographier des paysages de neige avec des gris légers, je préfère parfois utiliser une 100 ISO, toujours avec les mêmes révélateurs. Je sais qu'alors je serai limité à la prise de vue en cas d'éclairage faible, ma solution est alors simple : avoir un 2° boitier (un chargé en 400 ISO, l'autre en 100 ISO), un Canon EOS 500 ou 300, vaut à peine 50 € d'occasion, et ils sont fiables !

Mais faut pas "se prendre la tête" avec ça, la qualité, l'intérêt principal d'une photo n'est pas dans la finesse du grain.

Il arrive que l'écart entre les zones sombres et les claires soit trop grand pour que l'on ait du détail partout à l'agrandissement.

Par exemple un ciel peut être trop clair, on arrive pas à faire apparaître les nuages. Un moyen est alors de lui rajouter de la lumière lors de l'agrandissement. Pour ceci on cache la zone sombre avec un carton tenu à la main entre l'objectif et le papier photo et on rajoute "du temps" sur le ciel (de l'ordre de 15 - 20%), tout en bougeant un peu ce carton pour avoir un dégradé (si on le laisse fixe, on "verra" son contour sur la photo).

Ce carton peut être préalablement découpé grossièrement pour s'adapter à la forme entre le ciel et la terre. Il doit être assez rigide pour être tenu d'une seule main et suffisamment opaque. Si ce n'est pas possible (ciel vu à travers des branches par exemple) on peut essayer la "pré-lumination", voir plus loin.

Autre exemple : un visage pris à contre-jour peut être trop sombre par rapport à un arrière plan très lumineux.

Il faut alors réduire la lumière que l'agrandisseur lui envoie. On peut scotcher sur un fil de fer assez rigide un petit morceau de cartoline découpé grossièrement à la forme du visage, et pendant l'exposition sous l'agrandisseur on place ce carton pour cacher le visage pendant quelques secondes (en comptant ! ), et en le faisant bouger un peu pour éviter une démarcation trop nette.

Voici un de mes outils, avec un fil de fer doublé car très fin, et un morceau de cartoline blanche bien scotchée :

Bien sûr il vaut mieux faire quelques essais avant l'agrandissement définitif !

Pour une photo qui a des zones très très claires dans lesquelles il y a des détails à faire apparaître sans foncer les autres, on peut essayer une pré- ou post-lumination.

Explication : quand on expose un papier photo à une lumière faible il donnera un gris très léger, mais il y a un phénomène de seuil en-dessous duquel il ne réagit pas : si la lumière est trop faible, en dessous de ce seuil, cela ne donne rien, même pas un gris ultra léger. L'idée alors est d'envoyer sur le papier une lumière uniforme tout juste suffisante pour "passer ce seuil".

Comme la lumière qu'on rajoute ainsi est très faible, elle ne change presque pas le rendu des zones grises plus foncées de la photo ; seules les zones gris très clairs de la photo sont renforcées, ce qui atténue un petit peu le contraste global de la photo. C'est intéressant si les zones sombres et très claires sont bien "emmêlées" et empêchent de faire du masquage. On peut le faire avant (pré-lumination) ou après (post-lumination) l'exposition sous l'agrandisseur avec le négatif, uniformément sur toute la surface du papier (ou localement, voir plus loin).

Mais attention, si on en met trop, on ne peut plus avoir de blanc parfait ! Il ne faut le faire qu'avec un négatif très contrasté.

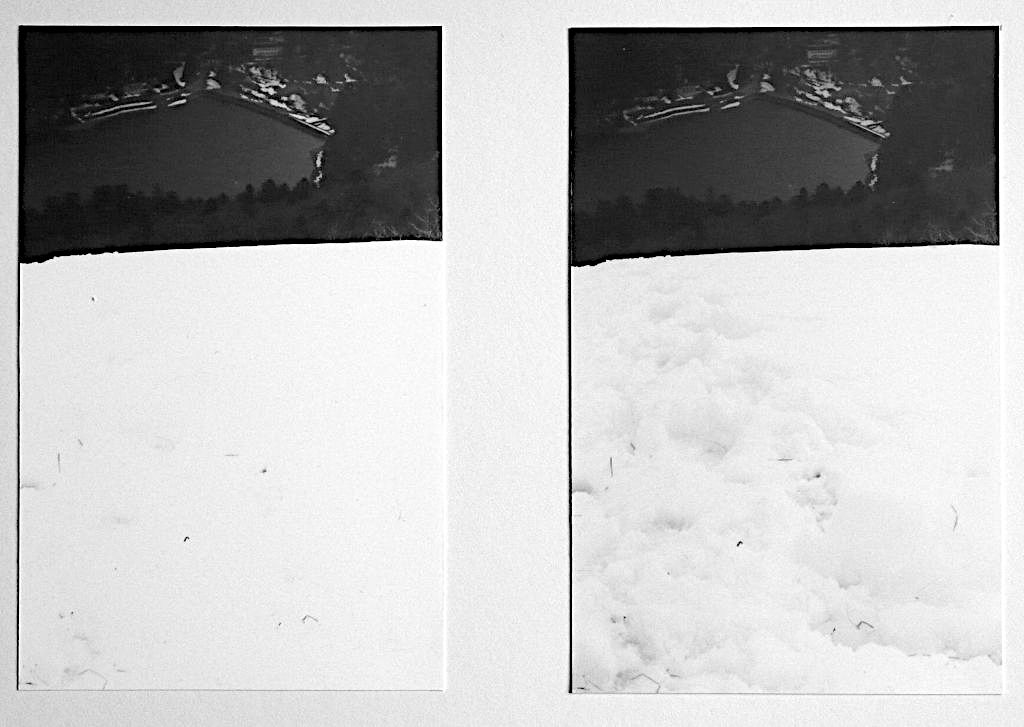

Exemple 1 : les 2 agrandissements ci-dessous (collés sur un carton) ont été faits avec le même négatif et de la même façon, mais à droite avec une pré-lumination du papier qui fait apparaître les traces de pas dans la neige qui étaient invisibles à gauche mais que l'on voyait sur un tirage contact. (un tirage contact est toujours plus doux qu'un agrandissement, on y voit toujours plus de nuances dans les clairs, cela vient d'une réflexion de lumière entre le négatif et le papier photo, qui se produit dans les zones denses du négatif).

Les 2 agrandissements (collés sur un carton) ont été faits sur papier Ilford Multigrade MGRC V, filtre 1, dans les mêmes conditions. Mais à droite avec pré-lumination du papier qui fait apparaître les traces de pas dans la neige !

En haut au fond, un lac de montagne sombre (dans les Vosges, en dessous du Hohneck) et au premier plan la neige avec des traces de pas, visibles sur une planche contact, mais pas sur un agrandissement "normal".

(On aurait pu aussi masquer le haut avec un carton et mettre sous l'agrandisseur un peu plus de temps pour la zone de neige, mais avec le risque de voir une démarcation entre les 2 zones)

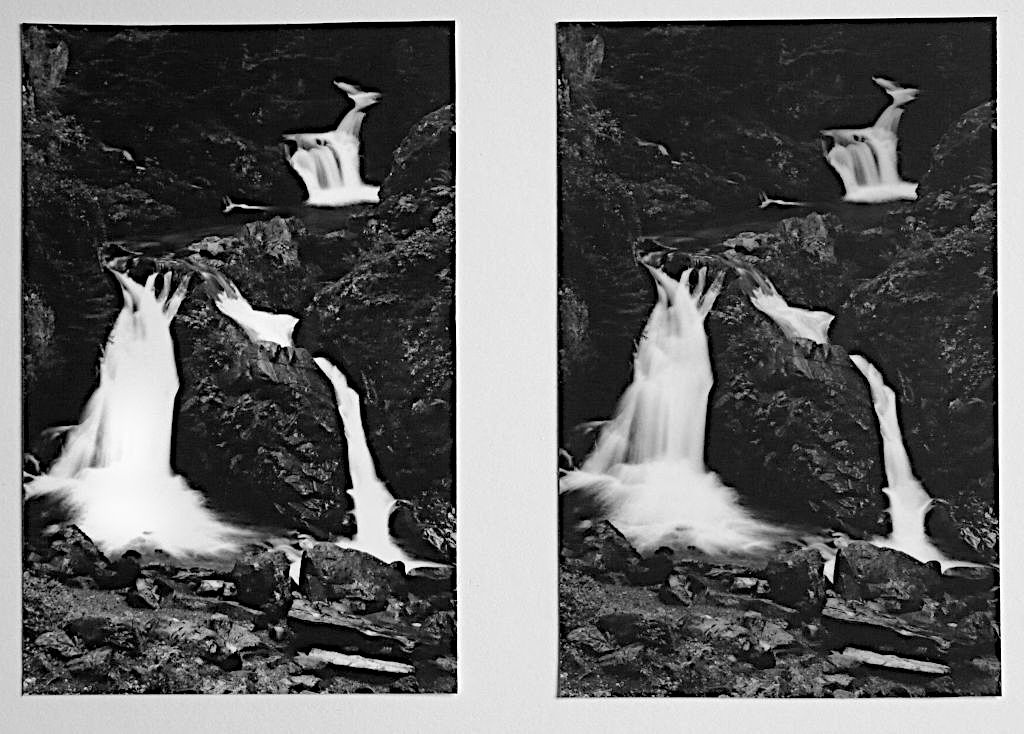

Exemple 2 : à droite la pré-lumination fait apparaître des nuances gris léger dans l'eau de la cascade (2" d'exposition à la prise de vue) :

Cette éclairement supplémentaire pourrait être fait avec l'agrandisseur, mais cela complique les manipulations car il faut enlever puis remettre le négatif, c'est fastidieux si on doit faire plusieurs essais.

Alors j'ai bricolé un truc qui est reproductible :

J'éclaire le papier avec une petite ampoule 5W 12v (pas à led, mais à filament pour être sûr un peu de vert et de bleu), placée à environ 1 mètre. C'est une ampoule utilisée dans les feux de position d'anciennes voitures, et on en trouve encore aujourd'hui chez des accessoiristes automobile pour quelques euros.

Je la sous-alimente en 5 volts avec un transfo-chargeur USB (c'est bien suffisant !) et un câble USB de récupération que j'ai coupé, et dont j'ai dégagé le fil noir et le rouge qui sortent le 5 v continu et bien stable. On pourrait utiliser une douille mais j'ai préféré souder (avec un fer à souder d'électronicien) directement sur l'ampoule. Vous avez sûrement des vieux câbles USB inutilisables car inadaptés aux téléphones d'aujourd'hui, faut alors bricoler un peu.

Je mets l'ampoule dans un tube PVC de 20 mm de diamètre externe (17 interne). A la sortie du tube, je colle des disques en papier calque pour uniformiser et atténuer la lumière. 3 couches de papier calque m'ont suffit, pour une pré-lumination de 20 secondes à une distance de 1 m. Si la lampe est plus proche du papier il faut réduire la durée (10 secondes à 75 cm), ou bien rajouter des couches de papier calque.

Il vous faudra trouver une combine pour fixer la lampe à 1 m environ du papier photo (mais on peut aussi la tenir à la main !)

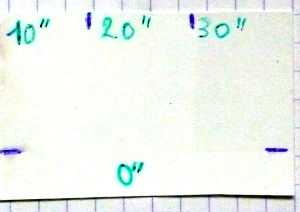

Il faut bien sûr avoir fait quelques essais pour connaître la durée nécessaire sans que le papier soit voilé. Je les ai faits sans chercher à agrandir une vue, uniquement la pré-lumination, sur une bande de papier de test avec les durées de 10, 20, 30... secondes (et en gardant une zone blanche de référence), je développe et je repère la durée qui commence à faire un léger voile gris très très clair : je sais alors qu'il faudra rester en-dessous de cette durée. On peut utiliser un compte pose, mais on peut aussi simplement regarder une trotteuse sur une montre ou une horloge, la précision est suffisante, en faisant le M/A avec une bi-prise à interrupteur (voir photo) ou en mettant un bouchon devant la lampe. Voici ci-dessous un de mes tests : on voit un gris très léger avec 30 ", alors je pré-lumine 20" maxi (parfois même 10" suffisent).

(j'avais essayé aussi avec une vieille petite lampe torche à ampoule, sans son réflecteur et avec 2 piles ordinaires, en rajoutant un cache papier assez épais devant l'ampoule pour en atténuer l'éclairement et le diffuser largement, mais l'éclairement dépendait trop de la charge des piles alors qu'un chargeur USB sort toujours 5,0 volts bien stable.)

Remarque : on pourrait faire une post-lumination locale, seulement là où il y a besoin, là où le négatif est très dense avec des détails qu'on veut faire apparaître.

Voilà une procédure en équipant la lampe d'un tube en carton assez long pour en réduire suffisamment l'angle d'éclairement :

1) j'expose normalement la feuille de papier photo avec le négatif dans l'agrandisseur, en ayant réglé le diaphragme et la durée pour les gris moyens et sombres.

2) je mets le filtre rouge inactinique de l'agrandisseur et je le rallume.

3) je vois alors les zones très sombres sur lesquelles je veux rajouter la post-lumination pour "passer le seuil", en tenant ma lampe à la main à 1 m du papier.

Ce n'est pas difficile de faire des tests avant l'agrandissement final !

ma lampe avec un tube en carton pour n'éclairer qu'une zone

(On pourrait aussi dans certains cas procéder par masquage de la zone à ne pas "pré-luminer")

Le papier Multigrade de chez Ilford s'utilise habituellement avec un agrandisseur "noir et blanc" dont on filtre la lumière avec un jeu de filtres spéciaux placés dans un tiroir à filtre entre l'ampoule et le condenseur, ou bien, si l'agrandisseur n'a pas ce tiroir, on peut les mettre sous l'objectif en bricolant un petit support.

Mais si vous avez un agrandisseur "couleur", vous pouvez utiliser son système de filtrage. Ci dessous d'après la doc Ilford, quelques réglages correspondant avec une tête couleur Durst (selon le maximum en Magenta qu'elle peut fournir).

Les filtres 00 à 1 donnent des images peu contrastées ("douces"), les filtres 3 et 4 donnent des images contrastées ("dures").

Il y aurait possibilité de faire un filtrage plus simple (uniquement Y ou uniquement M), mais plus délicat au niveau de la durée d'exposition lorsqu'on passe d'un grade à l'autre.

|

MULTIGRADE |

00 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

durst max 170 M |

115Y / 0M |

100Y / 5M |

75Y / 10M |

52Y / 20M |

34Y / 45M |

17Y / 76M |

|

durst max 130 M |

120Y / 0M |

88Y / 6M |

64Y / 12M |

45Y / 24M |

24Y / 42M |

10Y / 69M |

P.S. : je n'ai pas de "contrat" avec Ilford (ni avec Agfa, ni avec Canon) pour faire de la pub, j'utilise du matériel que je connais bien, et qui me satisfait, c'est ainsi que je suis le plus efficace ! Quand on change sans arrêt de matériel, on perd beaucoup de temps.

RETOURS À L'ACCUEIL :

technique ----- galeries

RETOURS À L'ACCUEIL :

technique ----- galeries