Utilisation de flash externes

|

De nombreux appareils photos possèdent un petit flash intégré.

Mais ces flash ne sont pas très puissants, et l'éclairage qu'ils

fournissent est assez moche : comme ils sont sur l'appareil

photo, ils ne donnent aucune ombre et cela écrase tout le relief,

la profondeur ; il vaut mieux avoir un éclairage de côté

pour rendre correctement les volumes.

( Regardez les photos de Suzy en bas de ce

document )

|

|

|

Si en plus on veut figer un mouvement grace à la rapidité de

l'éclair (1/1000 de seconde ou moins), on peut penser utiliser un

flash externe fixé sur un pied, mais il faut que ce soit

l'appareil photo qui le commande.

Sur la photo ci-contre, le flash était placé à droite,

légèrement à contre-jour, sans éclairer le fond noir, pour que

l'eau qui coule sur la main ressorte bien.

|

|

On peut trouver d'occasion des flash externes pour pas trop cher.

D'abord attention : certains flash datant de quelques

dizaines d'années marchent très bien mais risquent de griller

mortellement votre appareil photo !

|

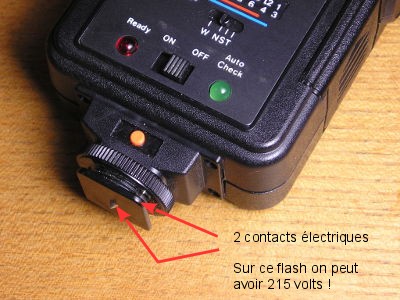

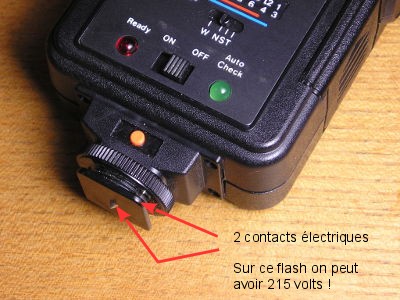

Ces anciens flash ne présentent que 2 contacts électriques,

l'un est relié au dispositif de fixation sur l'appareil, et

l'autre est un plot central en-dessous de cette fixation. L'éclair

du flash est déclenché lorsqu'on court-circuite ces deux

contacts.

Sur les anciens appareils photos mécaniques d'autrefois, c'est

un petit interrupteur à l'intérieur de l'appareil photo,

commandé par l'obturateur, qui réalise ce court-circuit pour

déclencher l'éclair au bon moment (lorsque cet obturateur est

complètement ouvert).

Le problème est que sur certains

flash la tension électrique entre ces deux contacts peut

atteindre quelques centaines de volts !

Ce n'était pas gênant avec les anciens appareils mécaniques

d'autrefois, mais avec ceux plus récents bourrés d'électronique

il y a risque de tout griller ! J'explique plus loin comment

on peut quand même les utiliser, mais pas directement sur

l'appareil.

|

|

Il y a 3 catégories de flash :

|

1) Les flash entièrement manuels :

Ils n'ont aucun automatisme, on ne peut pas régler leur

puissance, et ils ne faut pas les mettre directement sur

l'appareil photo car ils envoient quelques centaines de volts à

l'appareil ! Pas facile à utiliser, mais si on n'a rien

d'autre, c'est mieux que rien.

|

|

|

2) Les flash TTL :

Il y a de multiples contacts électriques entre l'appareil et

le flash : c'est l'appareil photo qui gère en particulier la

durée de l'éclair pour que la lumière soit bien dosée. Il ne

présentent pas de danger pour l'appareil photo, mais un tel flash

pour appareil Nikon ne marchera pas avec un appareil Canon.

Ces flash marchent bien lorsqu'ils sont directement branchés

sur l'appareil, ils sont plus puissants que les petits flash

intégrés.

Mais si on veut éloigner le flash de l'appareil, on a un

problème de connexion électrique, il faut un cable avec 6 brins

et des prises complexes.

|

|

|

3) Les flash automatiques (non TTL) :

Ils ont une petite cellule photo-électrique qui mesure la

lumière réfléchie par le sujet photographié et qui règle

alors la durée de l'éclair pour que la lumière soit bien dosée.

Sur la notice (ou souvent même directement sur le flash) il est

indiqué le diaphragme que l'on doit régler sur l'appareil photo

(il dépend aussi de la sensibilité de la pellicule utilisée).

Ce mode automatique du flash fonctionne correctement dans une

certaine plage de distance (le sujet ne doit être ni trop près,

ni trop loin du flash), ceci est aussi noté sur le flash et sur

sa notice.

On trouve facilement de tels flash d'occasion, mais certains de

ces flash présentent une tension électrique très importante sur

leur contacts. Il n'est pas prudent de les brancher directement

sur un appareil sans avoir controlé cette tension.

|

|

Commande d'un flash externe par l'appareil

|

Avec certains appareils photo, une solution simple est

d'utiliser un déclencheur photo-électronique commandant un flash

automatique non TTL.

C'est un petit bidule sur lequel on fixe le flash, et on peut

fixer l'ensemble sur un pied.

Ce déclencheur est muni d'une cellule photo-électrique et

d'un relais électronique : s'il reçoit un éclair, il

déclenche le flash qui lui est fixé (et cela fonctionne sans

pile). Un tel déclencheur vaut une dizaine d'euros.

On utilise alors quand même le flash intégré de l'appareil :

son éclair est reçu par le déclencheur photo-électronique qui

va très rapidement actionner le deuxième flash externe qui est

sur le pied, de côté.

|

|

Ce système fonctionne bien avec des appareils argentiques un peu

anciens, mais pas toujours avec des appareils plus récents qui

envoient très rapidement 2 éclairs sur leur flash interne : un

premier éclair sert à régler le flash, la photo n'est prise qu'au

2°.

Le premier éclair déclenche alors le flash externe trop tôt,

avant que la photo ne soit prise ! Par exemple cela ne marche pas

avec mon numérique EOS 550D : la seule solution est de relier

l'appareil et le flash avec un cable électrique.

Pas de problème avec un vieux Canon EOS 500 ou EOS 300. Ces

boitiers datent du début du siècle, mais sont très fiables.

Le sujet photographié reçoit alors 2 éclairs de flash, l'un

venant du flash intégré, l'autre du flash externe. Cela peut

convenir, il faut faire des essais !

Ça marche bien en intérieur car l'éclair du flash intégré se

réfléchit sur les mur et le plafond et ainsi il atteint le

déclencheur photo-électronique qui commande le second flash. En

extérieur, il peut être utile de diffuser la lumière du flash

intégré à l'aide d'un papier calque pour qu'elle atteigne le

déclencheur.

Si la lumière venant du flash intégré est trop forte, il y a

deux remèdes possibles :

|

soit bricoler un petit réflecteur en alu qui va diriger la

lumière vers le haut.

|

|

|

soit mettre un diffuseur avec 1 ou 2 feuilles de papier calque

pour atténuer la lumière du flash intégré.

Il faut faire des essais en vérifiant que le flash externe est

bien activé.

|

|

Réglage de l'appareil photo

Il faut utiliser le mode manuel de l'appareil photo, où on

choisit la vitesse et le diaphragme.

La vitesse (plutôt durée d'ouverture de l'obturateur) ne doit

pas être trop rapide pour que l'éclair du flash se produise lorsque

l'obturateur est complèment ouvert. Sur la notice de l'appareil

photo, il est toujours indiqué la vitesse maximale que l'on peut

utiliser, par exemple sur les Canon EOS argentiques elle est de 1/90.

On peut mettre une vitesse plus lente, mais pas une plus rapide.

Pour le diaphragme, cela dépend de la puissance du flash, de la

sensibilité de la pellicule, de la distance à laquelle est le

sujet, c'est habituellement noté sur le flash.

Avec un flash automatique non TTL et une pellicule 400 ISO, ce

diaphragme est souvent de 8, et le sujet doit être compris entre 1

et 5 m environ. Certains flash ont 2 réglages possibles, voir la

notice !

Il ne faut pas hésiter à faire des essais en notant bien les

réglages utilisés.

Avec Suzy, mon modèle préféré !

|

Uniquement le flash intégré de l'appareil photo

|

Avec un flash externe placé à gauche

|

Retour en haut de page